今やeラーニングの教材制作は、生成AIに業務の大部分を任せることができます。

生成AIに関する解説の最初である今回は、例としてChatGPTを取り上げ、基礎知識や基本的な使い方、知っておくべきメリットとデメリットについても解説したいと思います。

ChatGPTの基礎知識

ChatGPTは、会話形式の生成AIです。iPhoneのSiri(アップル)やAndroidのGemini(グーグル)といった普及率の高いAIはいずれも会話形式なので、ChatGPTの操作性についてもそれほど違和感はないと思います。

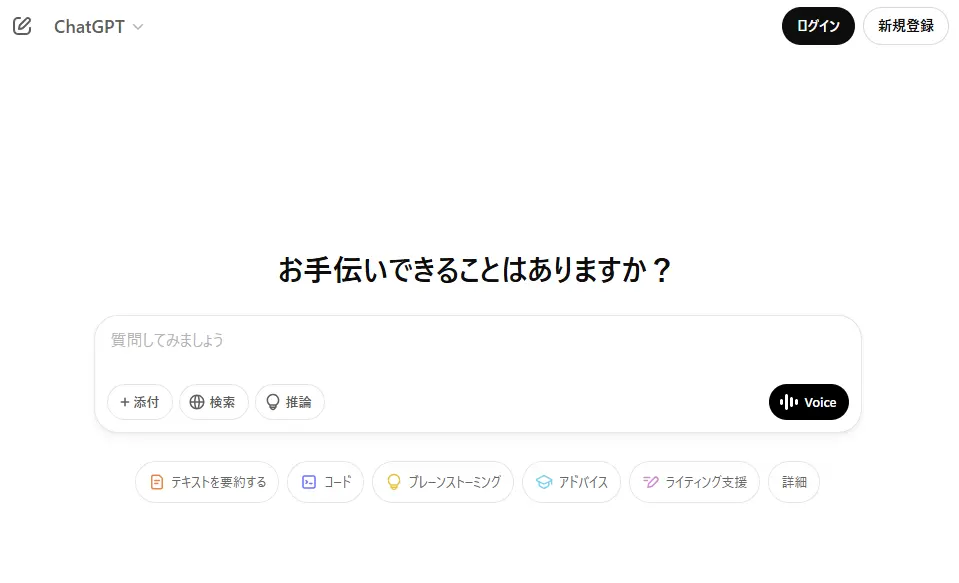

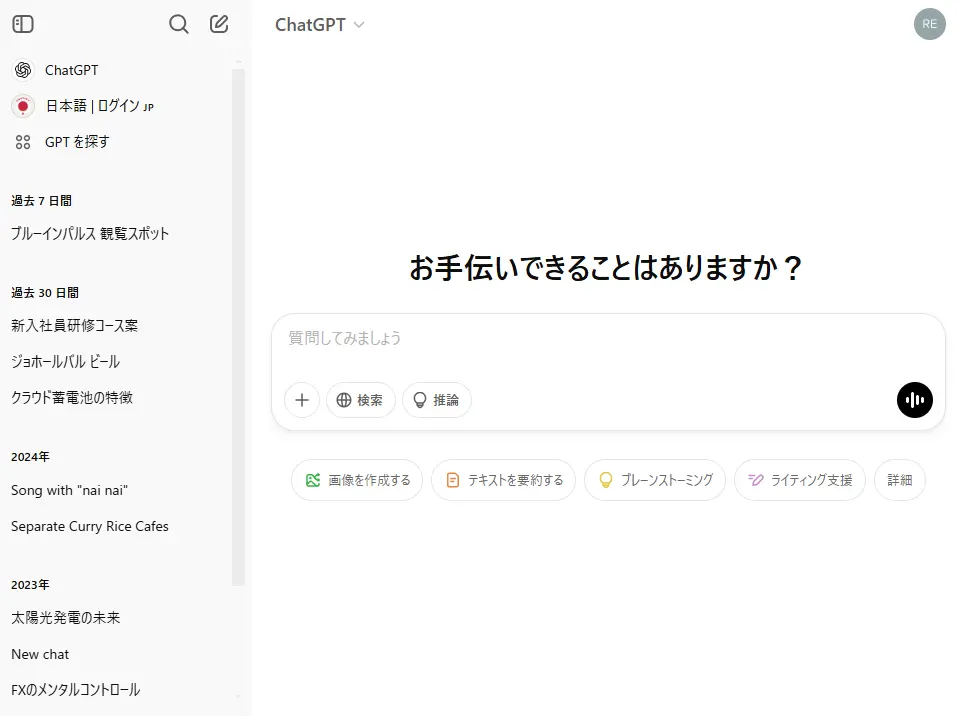

こちらが、ChatGPTの操作画面です。

本来は英語のサービスですが、日本語環境から利用していると判定して「お手伝いできることはありますか?」と日本語表記になっています。

このメッセージの下に、「質問してみましょう」という記入欄があります。この記入欄に、自由に質問や頼みごとを入力して、回答を得るのがChatGPTの基本的な流れです。

ChatGPTのアカウント作成と基本的な使い方

先ほど紹介したChatGPTの操作画面はログインしていない状態ですが、ChatGPTではユーザー登録をしたほうが使い勝手が良くなるので、アカウントを作成しておきましょう。

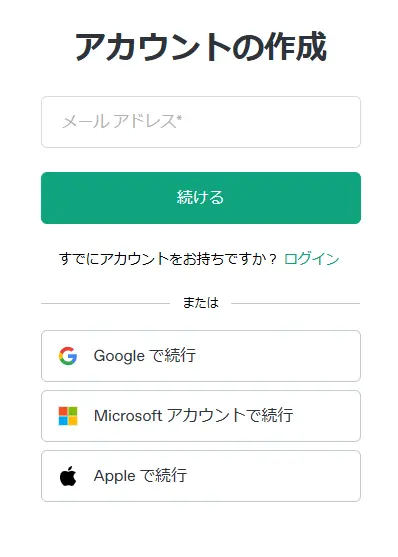

操作画面の右上にある「新規登録」から、以下の画面に進みます。

Googleアカウント、Microsoftアカウント、Appleアカウントをお持ちでそのアカウントを利用する場合は下のそれぞれのボタンを、新たにメールアドレスを登録してアカウントを作成する場合は、上のメールアドレス欄に使用可能なメールアドレスを入力して先に進みます。

アカウントを作成したら、以後はログインしてChatGPTを使用します。ログインしてから操作画面を開くと、左側にユーザーメニューが表示されます。ここには各種機能や、直近の利用履歴などが表示されています。eラーニングの教材制作のために、まずはこの環境を用意してください。

生成AIをeラーニングの教材制作に活用するメリット

本格的に生成AIを利用する前に、ここでは生成AIをeラーニングの教材制作に活用することで得られるメリットを整理しておきたいと思います。

①教材制作の手間や労力が飛躍的に少なくなる

多くのビジネスの現場で生成AIに期待しているのは、工数削減でしょう。人間の代わりにAIが働いてくれるので、教材制作に伴う手間や労力が大幅に削減されます。コスト面、リソース面での削減効果は絶大です。

②先入観のない教材制作ができるようになる

前例を踏襲するような教材制作を続けていると、既存の価値観に拘泥してしまい、新しい要素や時代の変化に合わせた方向性が見えづらくなります。生成AIにはそういった先入観がないため、生成する時点での最新情報をもとに教材を制作できます。

③教材制作の頻度アップ、質的向上が期待できる

工数の大幅削減により、これまでよりも教材制作の頻度を高めたり、こまめにアップデートができるようになります。また、細分化された教材を揃えられえるようになり、研修や教育の質が向上します。

生成AIをeラーニングの教材制作に活用するデメリット、注意点

メリットの次に、生成AIをeラーニングの教材制作に活用することで考えられるデメリットや注意したい点についても解説します。生成AIには「諸刃の剣」のイメージを持っている方は多いと思いますが、そのイメージも意識しつつお読みください。

①情報の正確性に目を光らせる必要がある

生成AIはネット上にある情報から必要なものを取り出し、構成することでコンテンツを生成します。その情報の元になるサイトの情報が正しければ問題ありませんが、そうでないこともあります。

ネット上では情報の真偽を確かめることは意外に難しく、アクセス数が多かったり知名度の高いサイトだからといって情報が正確であるとは限らない世界です。

この点においては100%依存してしまうと間違った教材を制作してしまう恐れがあるため、制作段階では人間のチェックを通す必要があります。

②依存しすぎると関連スタッフの立案力などが育たない

実際に使ってみると分かりますが、生成AIは投げられた質問や要望に対して、瞬時に答えを返します。この手軽さや迅速さは武器になりますが、依存しすぎると関連スタッフの立案力が育たないかもしれません。

人材面でのブラッシュアップを意図するのであれば、生成AIの使い過ぎを抑制するためのガイドラインが必要になるでしょう。

③教材の内容が画一的になる恐れがある

生成AIの回答は無難なものであり、いわゆる最小公約数ともいえるものです。そのため生成AIが関与するウェイトが高いほど、教材の内容が画一的になりがちです。あまり画一的になると教育内容が無味乾燥になってしまい、受講者が面白くないと感じてしまうことで学習意欲を高めにくくなる恐れがあります。

この点については、魅力的なコンテンツを生成させるためにも質問や要望の出し方をブラッシュアップしていく必要があるでしょう。

この記事のまとめ

・生成AIには質問形式で指示を出し、回答させる

・業務の工数削減や教材の質的向上など大きなメリット

・ただし、生成AIならではのデメリットや注意点も

#生成AIと教材制作

7 件の記事

- 【生成AIと教材制作vol.1】ご存じですか?eラーニングの教材は生成AIで簡単に作成できます

- 【生成AIと教材制作vol.2】eラーニングの教材制作に生成AIを活用するための基礎知識

- 【生成AIと教材制作vol.3】生成AIにeラーニング教材の構成を作らせてみよう

- 【生成AIと教材制作vol.4】生成AIによるeラーニング教材制作のファクトチェック、意見の多様化

- 【生成AIと教材制作vol.5】構成案からeラーニング教材の内容を肉付けする

- 【生成AIと教材制作vol.6】学習到達度をチェックするテストの作成も生成AIにお任せ

- 【生成AIと教材制作vol.7】派生的な内容のeラーニング教材制作こそ生成AIの真価が発揮される